- 04m59s

17 min de lecture

Hamas, Tsahal, dôme de fer, kibboutz... Les mots pour comprendre le conflit israélo-palestinien

ÉCLAIRAGE - Le conflit entre Israël et la Palestine mobilise de nombreux termes et concepts spécifiques dont la compréhension est essentielle à la lecture des événements actuels. Tour d'horizon à travers un lexique non exhaustif.

Le dôme de fer israélien tentant d'intercepter une roquette tirée depuis la Bande de Gaza, le 8 octobre 2023.

Crédit : MAHMUD HAMS / AFP

Je m'abonne à la newsletter « Infos »

Le conflit qui secoue Israël et la Palestine a connu une nouvelle escalade avec l'offensive surprise lancée par le Hamas le 7 octobre. Une attaque d'un niveau de violence inouï qui a occasionné plus de 1.200 décès, dont de nombreux civils, et jeté l'effroi du côté de l'État hébreu. La riposte israélienne n'a pas tardé avec une série de raids aériens et le siège complet de la bande de Gaza, l'enclave palestinienne contrôlée par les islamistes du Hamas.

Soixante-seize ans après le plan de partage voté à l'ONU, la question du tracé de la frontière entre Israël et les territoires palestiniens cristallise plus que jamais les tensions dans cette région du Proche-Orient et bien au-delà.

Ce conflit, qui a pris naissance à la fin du XIXe siècle avec le début de l'immigration juive en Palestine pour fuir l'antisémitisme en Europe et en Russie, charrie de nombreux termes et concepts spécifiques dont la compréhension est essentielle à la lecture des événements actuels dans le contexte si passionnel qui les caractérise.

Tour d'horizon des termes, notions et grandes dates à connaître à travers ce lexique non exhaustif.

La création de l'État d'Israël

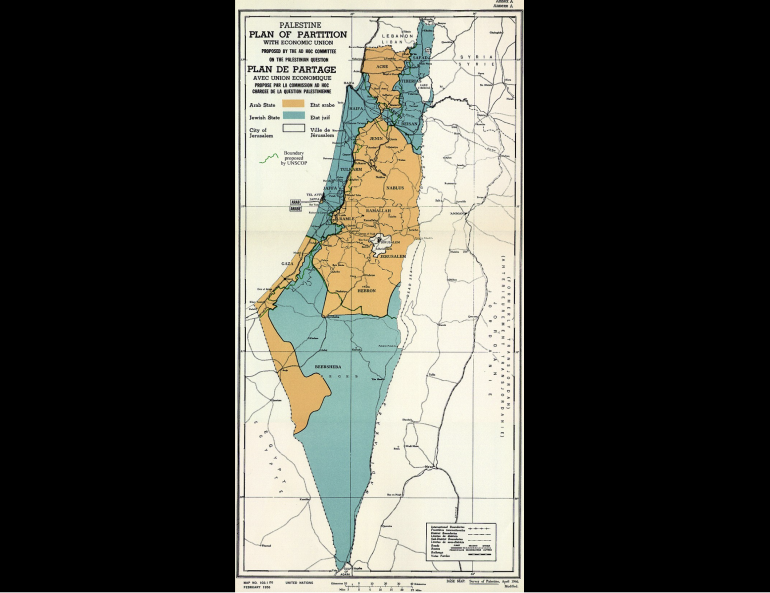

Le 14 mai 1948, David Ben Gourion, président de l'Agence juive, proclame l'indépendance d'Israël à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et la fin du Mandat britannique sur la Palestine. Cette déclaration fait suite au plan de partition des territoires de la Palestine, occupés par l'armée britannique depuis la chute de l'Empire Ottoman, voté à l'ONU fin 1947.

Après la Seconde Guerre mondiale et l'extermination des Juifs par l'Allemagne nazie, l'ONU vote en 1947 un plan de partage de la Palestine en deux États, un juif et un arabe, avec Jérusalem sous contrôle international. Accepté par les dirigeants sionistes, ce plan est rejeté par les leaders arabes qui estiment que les Palestiniens sont lésés dans le partage, plus nombreux mais moins dotés en territoires. C'est le début d'une flambée de violence entre Arabes et Juifs.

Plan de partage de la Palestine en 1947

Crédit : Wikimedia

Palestine, Cisjordanie et territoires palestiniens

À l'origine, la Palestine est une région du Moyen-Orient, entre la Méditerranée et le fleuve Jourdain, à l'Est. Cela correspond aujourd'hui à Israël, la Cisjordanie, la bande de Gaza, une partie de la Jordanie et du Sud-Liban. Au fil des siècles, elle a été habitée par différents peuples, dont les Arabes et les Hébreux, et a été sous administration ottomane jusqu'en 1917, puis de la Grande-Bretagne jusqu'en 1947 avant le partage de ses territoires décidé par les Occidentaux et la création de l'État d'Israël en 1948.

La bande de Gaza et Israël

Crédit : AFP

Aujourd'hui, quand on parle de territoires palestiniens, il y a la Cisjordanie, avec les villes de Bethléem, Jéricho ou Ramallah, la capitale. Il y a en tout 3 millions d'habitants, dont 700.000 juifs. La Cisjordanie est sous le contrôle de l'autorité palestinienne, née des accords d'Oslo en 1993. Mais cette Cisjordanie est en partie occupée par Israël depuis 1967, tout comme Jérusalem-Est, qui abrite les lieux saints. Des colons israéliens continuent de s'installer sur le territoire palestinien.

La Palestine a déclaré son indépendance en 1988. Elle a été reconnue par 138 pays sur les 193 membres des Nations Unies et s'est vue accorder le statut d'État non-membre observateur auprès de l'ONU en 2012.

À écouter

RTL VOUS EXPLIQUE - Cisjordanie, Gaza... Tout comprendre sur la Palestine

00:02:23

Guerre israélo-arabe de 1948

La guerre israélo-arabe de 1948 est le conflit qui a conduit à la fondation de l'État d'Israël et au problème des réfugiés palestiniens. Il a connu deux phases. Entre fin 1947 et mai 1948, alors que la Palestine est toujours sous mandat britannique, il s'agit d'abord d'une guerre civile, qui oppose des groupes paramilitaires juifs à des groupes armés palestiniens soutenus par des volontaires de pays arabes.

Le 15 mai 1948, au terme du protectorat britannique, les pays de la Ligue Arabe s'opposent à la création de l'État d'Israël et envahissent l'ancienne Palestine. Jusqu'au cessez-le-feu de janvier 1949, près de 800.000 Palestiniens sont poussés à l'exode par l'avancée des forces juives ou chassés de chez eux.

Les accords d'armistice signés à Rhodes délimitent les frontières de l'État d'Israël et aboutissent à la création de la bande de Gaza sous sa forme actuelle, placée sous contrôle égyptien. Les habitants de ce territoire deviennent apatrides et aucun juif n'est plus autorisé à y vivre. La Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, revient à la Jordanie.

Guerre des Six-Jours

La guerre des Six Jours a opposé Israël à ses voisins arabes, l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, du lundi 5 au samedi 10 juin 1967. Le conflit fut déclenché par Israël à la suite d'un mouvement de troupes égyptiennes et après un blocus du détroit de Tiran imposé aux navires israéliens par l'Égypte.

Cette guerre-éclair a permis à Israël d'étendre son emprise territoriale au Sinaï égyptien, à la bande de Gaza, au plateau du Golan, à la Cisjordanie et à la vieille ville de Jérusalem. La défaite des armées arabes provoque le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens et marque le début de la colonisation dans les territoires occupés. Elle n'a jamais cessé depuis à Jérusalem-Est et au plateau du Golan, annexés par Israël, deux actes non reconnus par la communauté internationale, qui concentrent encore les tensions aujourd'hui.

Guerre du Kippour

La guerre du Kippour a opposé il y a cinquante ans, du 6 au 24 octobre 1973, Israël à une coalition militaire arabe menée par l'Égypte et la Syrie. Elle a débuté le jour de la fête juive de Yom Kippour, quand la Syrie et l'Égypte ont lancé une attaque surprise contre Israël afin de reprendre le désert du Sinaï et le plateau du Golan, annexés après la guerre des Six jours.

Les deux camps ont subi d'importantes pertes humaines et l'État hébreu a finalement réussi à repousser l'offensive. Cette guerre aboutit à l'accord de paix israélo-égyptien scellé à Washington en 1979 après les accords de Camp David. Elle est aussi le déclencheur du premier choc pétrolier.

Accords d'Oslo

Le 13 septembre 1993, Israël et l'Organisation de la libération de la Palestine (OLP) signent à Washington les accords d'Oslo. Après des années d'affrontement et des mois de négociations secrètes, Israël et l'OLP se reconnaissent mutuellement et s'accordent sur une autonomie palestinienne transitoire de cinq ans.

Le président américain Bill Clinton (au centre) se tient entre le chef de l'OLP, Yasser Arafat (à droite), et le Premier ministre israélien Yitzahk Rabin alors qu'ils se serrent la main pour la première fois, le 13 septembre 1993

Crédit : AFP

Cette entente historique est immortalisée devant la Maison Blanche à travers la poignée de main entre le premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le chef de l'OLP Yasser Arafat au côté de Bill Clinton. La photo fait le tour du monde et les deux leaders reçoivent le prix Nobel de la paix l'année suivante. Mais l'espoir de règlement du conflit israélo-palestinien montre rapidement ses limites et la région s'embrase à nouveau.

Accords d'Abraham

Les accords d'Abraham désignent les traités de paix signés en septembre 2020 à Washington entre Israël et les Émirats arabes unis et entre Israël et le Bahreïn. Ils seront prolongés par des accords entre Israël et le Soudan et le Maroc. Ils marquent une évolution stratégique des États du Golfe et accentuent la césure entre les États sunnites et l'Iran chiite en même temps qu'ils marginalisent la cause palestinienne.

Autorité palestienienne

L'Autorité palestinienne désigne la structure gouvernementale qui administre les populations arabes de Cisjordanie et la bande de Gaza dans les zones de la Palestine définies après les accords d'Oslo. Elle dispose d'un président élu, d'une assemblée et est l'interlocutrice officielle de la communauté internationale dans le conflit avec Israël.

Son président actuel, Mahmoud Abbas, est en poste depuis 2005. Il est issu du Fatah, le parti nationaliste palestinien fondé par Yasser Arafat en 1959, historiquement dominant au sein de l'Autorité palestinienne. Mais son leadership est de plus en plus disputé par le Hamas qui a remporté les législatives de 2006 et l'a évincé de la bande de Gaza l'année suivante.

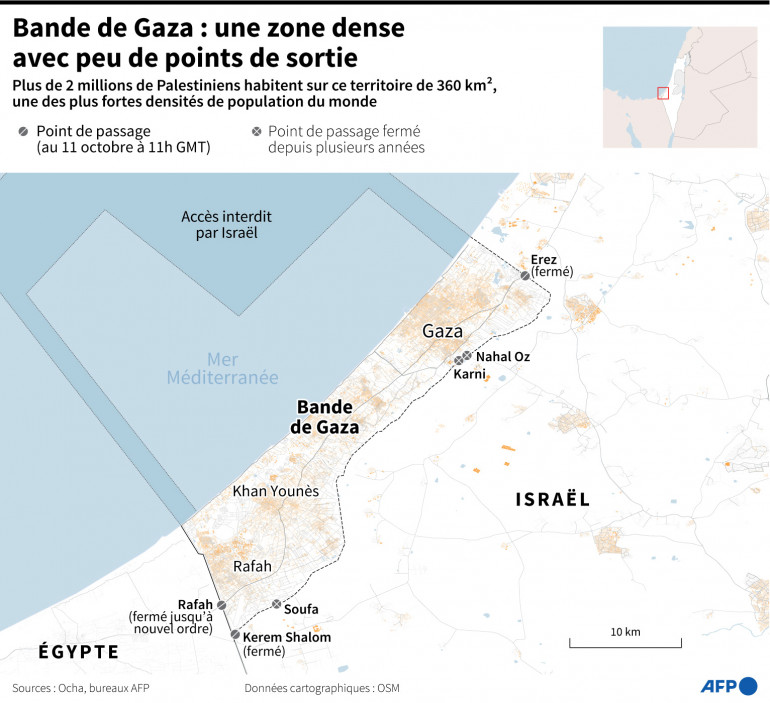

Bande de Gaza

Née après la première guerre entre Israël et les pays de la Ligue Arabe de 1948-1949, la bande de Gaza est une enclave coincée entre la Méditerranée, Israël et l'Égypte. Elle s'étend sur 360 kilomètres carrés avec côté terrestre une clôture de haute sécurité érigée par Israël sur 59 kilomètres avec des tours de surveillance. Pour entrer en Israël, il y a deux check-points : à Erez, au Nord, et à Kerem Shalom, au Sud, deux postes frontières très hermétiques.

La bande de Gaza

Crédit : AFP

La bande de Gaza est une zone très densément peuplée. On y trouve 2,3 millions d'habitants, avec près de 7.000 personnes au kilomètre carré. Un tiers des résidents vivent à Gaza City, un autre tiers dans les camps de réfugiés palestiniens. Il n'y a désormais plus de Juifs sur le territoire. Les 9.000 ressortissants qui y vivaient ont été retirés lors de la deuxième intifada en 2005.

La zone est dirigée depuis 2007 par le Hamas. Israël et l'Égypte ont décrété un blocus dans la foulée pour préserver leurs intérêts. Sans ressources naturelles, la zone connaît une pénurie chronique en eau et en électricité. Les deux tiers vivent de l'aide humanitaire et plus de la moitié vit sous le seuil de pauvreté. 60% de la population a moins de 18 ans.

À écouter

ISRAËL - Qu'est-ce que la bande de Gaza ?

00:02:36

Plateau du Golan

Le Golan est un territoire syrien de la taille d'un petit département français coincé entre le Liban au nord, la Jordanie au Sud, Israël à l'ouest et la Syrie à l'est. Il est au cœur du conflit israélo-palestinien depuis plus d'un demi-siècle.

Le plateau du Golan

Crédit : AFP

La maîtrise du plateau du Golan est un enjeu stratégique majeur pour Israël. Il est d'abord un atout militaire, car il surplombe à la fois la région de Damas en Syrie et le nord d'Israël. Il est aussi une ressource essentielle, car il abrite d'importantes réserves en eau, nécessaires pour alimenter les zones désertiques aux alentours.

Le plateau du Golan a été conquis à la Syrie lors de la guerre des Six-Jours en 1967 puis annexé unilatéralement en 1981. Il cristallise les tensions entre Israël, la Syrie et l'Iran (allié de Damas) depuis cette époque et est régulièrement le théâtre d'affrontements. Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir reconnu la souveraineté israélienne sur ce territoire en 2019 sous l'impulsion de Donald Trump.

Hamas

Au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2007, le Hamas est un mouvement islamiste qui découle des Frères musulmans jordaniens. Il est né en 1987, dans la foulée de la première intifada. Il est contre le partage de la Palestine et ne reconnaît pas l'existence de l'État d'Israël. Le groupe a mené des attaques terroristes en Israël dès le début des années 1990.

Pendant longtemps, Israël et le Hamas sont restés dans une position de "calme contre le calme", mais ces dernières années, les périodes de calme étaient de plus en plus courtes. Le Hamas veut aussi se positionner comme le défenseur de la cause palestinienne, à l'inverse du Fatah de Mahmoud Abbas, qu'il accuse de trop négocier avec l'État hébreu. Les alliés les plus importants du Hamas sont l'Iran, le Qatar et la Turquie. Il a également des liens étroits avec le Hezbollah libanais.

Le leader du Hamas Ismail Haniya appelle à une nouvelle intifada

Crédit : SAID KHATIB / AFP

Depuis sa prise de contrôle après sa victoire aux élections locales de 2006, les habitants de la bande de Gaza vivent sous le joug du Hamas. La majorité des 2 millions de Gazaouis ne soutient pas le groupe, synonyme pour eux de répression, d'absence de liberté et d'une idéologie islamiste qu'ils ne partagent pas. Mais le Hamas a aussi gagné certains soutiens en se plaçant en défenseur de la cause palestinienne.

À écouter

TOUT SAVOIR SUR - Le Hamas, cette organisation à l'origine des attaques terroristes en Israël

00:02:33

Sionisme

Le sionisme désigne, d'après la définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), un "mouvement politique et religieux visant à instaurer un foyer national juif sur la terre ancestrale, en Palestine". Le terme fait référence au "retour à Sion", ou Jérusalem, et à la terre d'Israël pour les Juifs dispersés dans le monde.

Selon le Larousse, cette doctrine a notamment été diffusée à travers le monde à la fin du XIXe siècle par le journaliste viennois Theodor Herzl, avec son livre L’État des juifs. La Déclaration de Balfour de 1917, une lettre ouverte dans laquelle le secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères du même nom s'est engagé à faciliter la formation d'un foyer national juif en Palestine, y a aussi contribué.

Les idées de ce mouvement ne sont pas partagées par tout le peuple juif aujourd'hui et sont parfois remises en cause en Israël. Le terme de sioniste peut aussi être associé à la politique colonialiste menée par le gouvernement israélien. Il a également une connotation antisémite et composite dans l'imaginaire de l'extrême-droite lorsqu'il désigne un plan plus général de domination du monde.

Autodétermination

L'autodétermination désigne le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est un principe du droit international selon lequel tous les peuples devraient disposer du choix libre et souverain de déterminer la forme de leur régime politique sans influence étrangère.

Ce principe fondamental a été introduit dans les textes internationaux après la Seconde Guerre mondiale dans la Charte des Nations Unies. Il est souvent revendiqué par les minorités ethniques ou religieuses face à un État. Le droit des Palestiniens à l'autodétermination est défendu par plusieurs délégations à l'ONU, notamment la Jordanie, le Canada, Cuba, l'Algérie ou l'Afrique du Sud.

Intifada

Une intifada désigne en arabe une révolte ou une résistance contre un régime oppresseur ou un ennemi étranger. Il est utilisé dans le cadre du conflit israélo-palestinien pour désigner les deux révoltes populaires survenues contre l'armée israélienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza à la fin des années 1980 et au début des années 2000.

La première, appelée guerre des Pierres en référence aux projectiles lancées par les jeunes Palestiniens sur les militaires israéliens, éclate en 1987 et embrase les villes palestiniennes jusqu'en 1993 et les accords d'Oslo.

La seconde éclate 7 ans plus tard, le 28 septembre 2000, après une visite controversée du chef de la droite israélienne Ariel Sharon sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est. Les Palestiniens y voient une provocation et la zone s'embrase à nouveau. Israël répond par une offensive militaire et les violences s'arrêtent en 2005 après le décès de Yasser Arafat avec un bilan de près de 5.000 morts, en majorité palestiniens. La récente escalade du conflit fait aujourd'hui craindre une troisième intifada.

Knesset

La Knesset est le parlement de l’État d’Israël. Composé d’une seule chambre, il a été créé en 1949 et siège à Jérusalem. Élus pour un mandat de quatre ans “à l'issue d'élections générales, nationales, directes, à bulletins secrets et au scrutin proportionnel” (Larousse), ses membres désignent le président de l’État d’Israël pour une durée de 7 ans. Actuellement, une coalition de droite et d’extrême-droite gouverne le pays, dont le Premier ministre est Benyamin Netanyahou, du parti du Likoud.

Le bâtiment de la Knesset, Jérusalem, Israël, le Jour de l'Indépendance. Photo prise depuis le sud, depuis le Musée d'Israël.

Crédit : Beny Shlevich, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

HaAvoda

L'Akhdut HaAvoda, qui signifie en hébreu "Unité travailliste", est le nom du parti sioniste marxiste fondé par David Ben Gourion et issu de la fusion de plusieurs autres partis de gauche. Il a été le parti de tous les ministres israéliens jusqu'aux élections législatives de 1977.

Likoud

Le Likoud est le parti politique du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Classé à droite, de tendance nationale-libérale, il est l'un des trois partis dominant la vie politique locale. Il s'est allié récemment avec des partis ultra-orthodoxes et des formations d'extrême-droite pour former le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël après les législatives de 2022.

À écouter

CONFLIT ISRAËL-HAMAS - Benyamin Netanyahou sort-il affaibli des attaques terroristes ?

00:01:32

Hezbollah

Le Hezbollah, "parti de Dieu" en arabe, est une organisation terroriste islamiste et un parti politique basé au Liban à Beyrouth. Il était à l'origine une milice libanaise chiite fondée pour résister à l'invasion israélienne du Liban au début des années 1980.

Les activités paramilitaires du Hezbollah sont supervisées par le Conseil central du djihad. Le mouvement est soutenu par la République islamique d'Iran, à laquelle il a fait allégeance et dont il reprend les principes idéologiques chiites.

Après l'offensive du Hamas, Israël et ses partenaires redoutent aujourd'hui une escalade régionale du conflit avec l'ouverture d'un second front à la frontière avec le Liban, où les accrochages et les tirs se multiplient avec le Hezbollah libanais ces derniers jours, voire une implication de l'Iran.

À écouter

ISRAËL - Au Nord, la peur d'un second front avec le Liban

00:01:56

Kibboutz

Les kibboutz sont des organisations communautaires propres à Israël. Fondés lors de la vague d'émigration juive au début du XXe siècle, ils regroupaient essentiellement des communautés rurales dans des petits villages animés par une idéologie collectiviste. Les premiers kibboutz avaient vocation à créer une communauté refuge pour les juifs avec un mode de vie socialiste.

À l'origine, les ressources et les biens étaient mis en commun dans ces localités, la propriété privée abolie et les revenus divisés de façon égalitaire. La philosophie socialiste y est moins prégnante aujourd'hui. L'on trouve par exemple des kibboutz industriels. Environ 2% de la population israélienne vivrait dans les 20 kibboutz que compte le pays désormais.

Les kibboutz sont un symbole important de la culture juive. À ce titre, ils sont régulièrement la cible des ennemis du pays. Des kibboutz ont notamment été visés par des bombardements durant la guerre du Liban. Le 7 octobre, plusieurs kibboutz situés près de la bande de Gaza ont été le théâtre de massacres perpétrés par le Hamas.

À écouter

ISRAËL - Immersion au village de Kfar Aza, théâtre du massacre du Hamas

00:02:44

Tsahal

Tsahal désigne l'armée d'Israël. Il est l'acronyme de "Tsa Hagana Léyisrael" qui signifie littéralement "Armée de défense israélienne" en hébreu. Le terme est surtout utilisé côté israélien où il a une connotation familière.

Depuis la création d'Israël, les dirigeants ont fait de la constitution d'une armée forte une priorité pour assurer la survie du pays, du fait de son histoire et de sa situation géographique. Pour ce faire, le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens israéliens, hommes ou femmes, âgés de 18 à 29 ans.

Des soldats de Tsahal sur une autoroute israélienne

Crédit : RONALDO SCHEMIDT / AFP

L'armée israélienne peut aujourd'hui s'appuyer sur environ 170.000 soldats actifs et près de 450.000 réservistes. Tsahal peut appeler tout citoyen ayant achevé son service militaire obligatoire (pour les hommes et les femmes âgés de 18 à 29 ans) jusqu'à l'âge de 40 ans. Un peu plus de 7% de la population israélienne est ainsi engagée dans la défense militaire du pays.

Après les attaques terroristes lancées depuis la bande de Gaza, 360.000 réservistes ont été rappelés en 48 heures, une mobilisation inédite depuis 50 ans.

À écouter

RTL VOUS EXPLIQUE - Comment Tsahal, l'armée de défense d'Israël, parvient à mobiliser aussi vite ses troupes

00:03:01

Shin Bet

Le Shin Bet est un service de sécurité intérieure israélien. Comparable au FBI ou à la NSA aux États-Unis, c’est l’un des trois services de renseignement du pays, avec l’Aman (renseignement militaire) et le Mossad (renseignement extérieur), organisations avec lesquelles il collabore dans la lutte antiterroriste, selon Intelligence Online.

Cette organisation récupère les renseignements en lien avec la sécurité intérieure, protège les infrastructures vulnérables et fait du contre-espionnage. Le Shin Bet est encadré et surveillé par le parlement israélien, contrairement au Mossad.

Mossad

Le Mossad est l'un des deux autres services de renseignement israélien, fondé en 1951 sur décision de l'ONU après l'instauration de l’État d'Israël en 1948. Il dépend directement du Premier ministre et est notamment chargé du renseignement extérieur et de la lutte contre le terrorisme. Le Mossad se fait connaître en 1960 après l'enlèvement en Argentine du nazi Adolf Eichmann.

Dôme de fer

Même s'il a été mis en défaut le 7 octobre par le Hamas, le Dôme de fer est présenté comme l'une des pièces maîtresses de l'armée israélienne depuis des années. Ce bouclier a pour but de protéger Israël des tirs de missiles ou de roquettes du Hamas, notamment pour empêcher qu'ils explosent au sol et tuent la population.

Il se compose d'une douzaine de batteries anti-aériennes qui couvrent pratiquement l'intégralité du ciel israélien. Chaque batterie est équipée de trois lanceurs qui abritent chacun 20 missiles. Le système a commencé à être déployé au début des années 2010 près de la bande de Gaza. Il a ensuite été étendu à d'autres régions dans le nord du pays, à la frontière avec le Liban et autour de Tel Aviv.

Le dôme de fer israélien tentant d'intercepter une roquette tirée depuis la Bande de Gaza, le 8 octobre 2023.

Crédit : MAHMUD HAMS / AFP

Le Dôme de fer n'est pas infaillible. Son efficacité est évaluée environ à 90%. Il peut être mis en échec par une saturation de l'espace aérien, si le Hamas lance plus de missiles en même temps que le système anti-aérien ne peut en gérer. En outre, il ne peut pas intercepter les projectiles lancés à très basse altitude. Le Dôme de fer avait déjà été pris à défaut en mai 2021. Le Hamas avait tiré des milliers de roquettes par vagues de plusieurs centaines par minute et le système est conçu pour suivre environ 200 cibles par minute.

À écouter

RTL VOUS EXPLIQUE - Israël : qu'est-ce que le dôme de fer

00:02:29

Loi du retour

La loi du retour est une loi votée le 5 juillet 1950 par le parlement israélien qui dispose que “tout juif a le droit de venir (en Israël) en tant qu'oleh (immigrant)”, ainsi que sa famille. Un visa est délivré à tout juif qui a exprimé le désir d’immigrer en Israël, sauf dans le cas où le ministre de l’Immigration est convaincu que la personne "est engagée dans une activité dirigée contre le peuple juif ; ou est susceptible de mettre en danger la santé publique ou la sécurité de l'État".

Les Juifs qui ont immigré en Israël ou bien qui y sont nés avant et après l’entrée en vigueur de cette loi sont considérés dans la même situation que les immigrants.

Pogrom

Le mot pogrom désigne les attaques, pillages et massacres lancés contre des Juifs par des populations locales non-juives. D'origine russe, il remonte au XIXe siècle et à un mouvement antisémite agissant sous le régime tsariste. Il désigne ensuite toutes les violences perpétrées contre les Juifs dans les années 1930 en Allemagne et dans les régimes en proie à la montée de l'antisémitisme.

Le terme est aussi utilisé plus largement aujourd'hui pour qualifier les soulèvements d'une communauté contre une autre pour des raisons religieuses ou ethniques. Des personnalités politiques et des spécialistes ont considéré les attaques perpétrées par le Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre comme de nouveaux pogroms.

À écouter

ISRAËL - Immersion au village de Kfar Aza, théâtre du massacre du Hamas

00:02:44

Shabbat

Le jour de repos assigné au septième jour de la semaine Biblique, le samedi, qui commence à la tombée de la nuit du vendredi soir. Le shabbat est un jour chômé en Israël. Les magasins et les transports publics ne fonctionnent pas dans le pays.

- Attaque du Hamas sur Israël : Cisjordanie, Gaza... Tout comprendre à la situation en Palestine

- Conflit Israël-Hamas : un nouveau bilan fait état de 21 morts français et 11 disparus

- Conflit Israël-Hamas : comment le renseignement militaire israélien tente de retrouver les 199 otages

- Conflit Israël-Hamas : à Gaza, les habitants témoignent de "l'enfer"